2025年9月23日,经重庆大学学位评定委员会第十二届三次会议审议通过,材料科学与工程学院工程博士研究生袁小虎,凭借课题《高温超(超)临界汽轮机阀门抗氧化涂层研制及应用》的突出实践成果,被正式授予工程类博士专业学位,成为重庆大学首位以实践成果为主要依据成功申请博士学位的工程类专业学位博士。

以实践成果申请学位,是我国研究生教育评价体系的一项重要制度创新。2024年9月,国务院学位委员会办公室转发《工程类博士专业学位研究生学位论文与申请学位实践成果基本要求(试行)》,进一步明确了工程类博士实践成果的内涵、评价标准与程序,为评价改革落地提供了制度支撑。今年1月1日起施行的《中华人民共和国学位法》则从法律层面确立了“实践成果答辩”与传统的“学位论文答辩”,均可作为申请学位的重要依据,为以实践成果申请学位提供了法律遵循。

重庆大学始终坚持以立德树人为根本,深入推进研究生教育评价改革,积极探索专业学位研究生培养的多元化路径。作为首批国家卓越工程师学院建设高校,重庆大学积极构建以创新价值、能力、贡献为导向的评价体系,推动学位授予与重大工程实践深度融合。2025年6月,重庆大学国家卓越工程师学院首批工程硕博士专项毕业生董震凭借其在联培企业——南方电网储能股份有限公司的实践成果,成功通过学位答辩,成为重庆首位,也是全国首批以实践成果替代学术论文获得硕士学位的学生。2025年7月,重庆大学材料科学与工程学院工程博士袁小虎主动提出以博士课题《高温超(超)临界汽轮机阀门抗氧化涂层研制及应用》实践成果替代传统学位论文申请博士学位。

材料科学与工程学院工程博士:袁小虎(左一)

在630℃等级煤电机组超超临界汽轮机研制中,当前汽轮机阀门材料的抗氧化性能已无法满足工况需求,亟待寻求技术突破。此外,现役运行高温(600-620℃)超(超)煤电机组的汽轮机阀门也因长期暴露在高温蒸汽条件下,发生严重氧化腐蚀,导致阀门卡涩,造成运行事故,同样亟需解决高温水蒸汽氧化难题。

针对上述“卡脖子”技术难题,袁小虎采用超音速火焰喷涂技术制备 Ni 基抗高温氧化涂层,系统开发了三项关键技术:长寿命抗氧化涂层材料优选技术、涂层组织与性能稳定调控技术和高温超(超)临界水蒸汽模拟工况可靠性测试技术,并在涂层材料成分优选、涂层工艺稳定性开发、涂层安全性验证等方面取得了重要创新成果。该成果解决了先进煤电机组汽轮机阀门用抗氧化涂层技术难题,形成了自主知识产权。同时,相关成果在世界上首台最高参数630℃超超临界二次再热国家电力示范项目“大唐郓城”机组重大工程中实现了应用,2022年至2024年累计产生经济效益超亿元,提升了我国高端能源装备的产品质量和核心竞争力,推动了高温超(超)临界汽轮机抗氧化涂层技术的发展,为后续700℃更高等级机组研制奠定前期研究基础。

该成果获授权国家发明专利 2 项,制定企业标准 7 项,发表学术论文 2 篇,获四川省科技进步奖一等奖 1 项和中国腐蚀与防护学会科学技术一等奖 1 项。

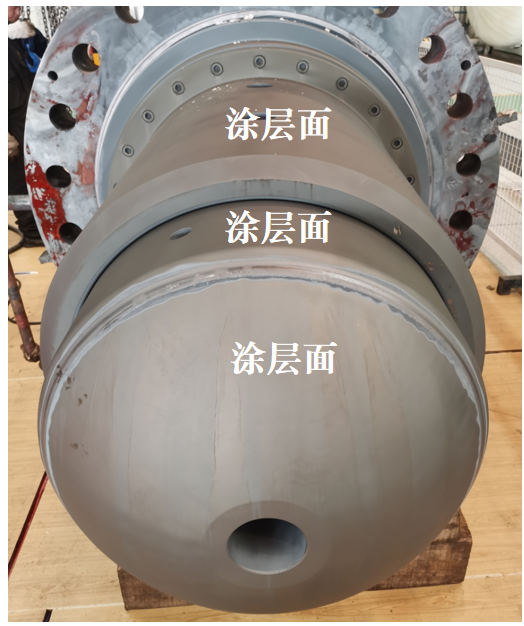

袁小虎的实践成果:Ni20Cr涂层

学校先后组织实践成果验收评价会和实践成果答辩会,对袁小虎的博士课题进行审阅,与会专家一致认为,袁小虎的成果技术先进、创新性强、应用效益显著。教育部学位与研究生教育发展中心一行全程观摩答辩会,充分肯定重庆大学在工程类博士实践成果评价与学位授予方面的改革探索,并就深化评价机制改革、健全实践成果质量保障体系提出指导意见。

2025年7月25日袁小虎实践成果答辩现场照片

袁小虎是由校企导师共同培养的工程类博士。校内导师孙立东教授每月定期前往东方电气集团东方汽轮机有限公司开展现场指导,帮助袁小虎确定研究选题、指导科研思路、制定研究方案和共同推进实践成果的研发。孙教授强调:“培养工程博士必须突破传统学术博士的培养范式,工程博士的培养必须坚持问题导向、需求导向和市场导向,其研究成果要能真正转化为生产力。”企业导师巩秀芳研究员级高工凭借丰富的实践经验,负责袁小虎研究课题的技术攻关和实际问题解决,推动实现实践成果转化应用和批量生产。

袁小虎校企双导师的“双向奔赴、同频共振”,实现了课题共定、过程共管、成果共育的全链条协同,真正把工程博士“培养在了生产一线、成长在了创新前沿”。袁小虎的成功授位,也体现了“把论文写在产品上、把科研做在车间里”的工程教育导向。作为西南地区首批国家卓越工程师学院建设高校,重庆大学通过实践成果评价改革,引导工程硕博士聚焦国家重大战略需求和“卡脖子”技术攻关,为培养新时代卓越工程师、服务高水平科技自立自强提供了有力支撑。